皮膚科で行われる検査とは?

2025.08.08更新

皮膚科で行われる検査とは?

皮膚のトラブル解決には正確な診断が不可欠です。

皮膚科では、患者様の症状や病歴に応じて様々な検査が行われます。

これらの検査は、皮膚のトラブルの原因を特定し、一人ひとりに最適な治療法を見つけるための重要なステップです。

菊川内科皮膚科クリニックでは、患者様の不安を軽減し、安心して検査を受けていただけるよう、検査の目的や流れを丁寧に説明しています。

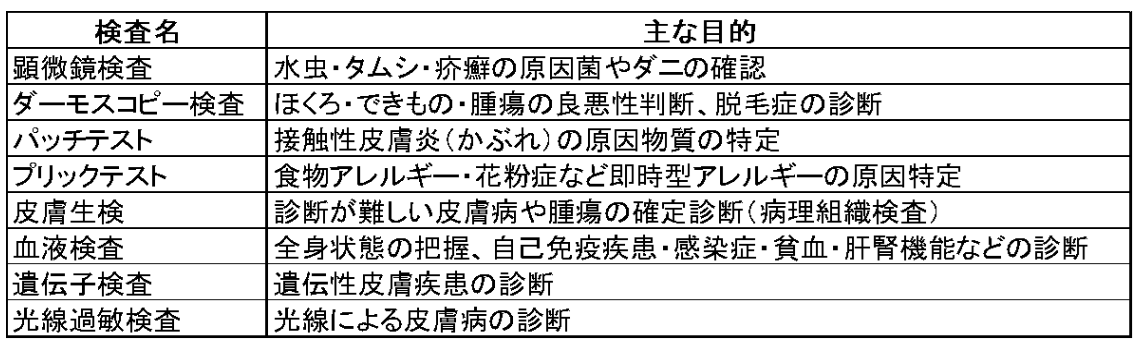

皮膚科で行われる主な検査の種類と目的

皮膚科で行われる検査は多岐にわたりますが、ここでは当院でよく行われる代表的な検査についてご紹介します。

【検査の例】

顕微鏡検査(水虫・ダニの確認)

水虫やタムシ、疥癬の原因となる真菌やダニを確認する検査です。

症状のある皮膚や爪、皮などを採取し、顕微鏡で直接観察します。

多くの場合、その場で結果が判明し、速やかに診断と治療方針の決定が可能です。

ダーモスコピー検査(ほくろ・できものの精密検査)

ほくろや皮膚のできもの、腫瘍、脱毛症などを特殊な拡大鏡(ダーモスコープ)で詳しく観察する検査です。

肉眼では見えない皮膚内部の構造や色素分布を詳細に観察し、良性か悪性かを判断します。痛みはなく短時間で完了し、結果もその場で診断可能です。

アレルギー検査

アレルギーが疑われる場合、パッチテストとプリックテストをすることもあります。

〇パッチテスト(かぶれの原因特定)

接触性皮膚炎(かぶれ)の原因物質を特定する検査です 。

疑われる物質を染み込ませたシールを背中などに貼り、複数回(48時間後、72時間後、7日後など)皮膚の反応を観察し判定します。

検査中は貼付部位を濡らさないよう、入浴や激しい運動は避けてください。

最終結果は貼付から約1週間後に判明します。

※当院ではこちらの検査は行っていません※

〇プリックテスト(食物アレルギーなど)

食物アレルギーや花粉症など、即時型アレルギーの原因を調べる検査です。

腕の皮膚にアレルゲンエキスをたらし、検査用の針で軽く刺し、15分後の反応を観察します。非常に短時間で結果が判明します。

※当院ではこちらの検査は行っていません※

皮膚生検(精密な病理診断)

診断が難しい皮膚病や腫瘍の確定診断に不可欠な検査です。

局所麻酔後、病変部の一部を採取し、病理検査で詳しく組織を調べます。

侵襲的な検査のため、事前の説明と同意が必要です。

結果が出るまでにはおよそ2週間程度かかります。

血液検査(全身の状態や特定の疾患の診断)

全身の健康状態や、天疱瘡や類天疱瘡などの自己免疫疾患、感染症の有無、貧血、肝機能、腎機能などを調べるために行われます。

採血による一般的な検査です。

検査項目によっては、食事や飲酒、喫煙などが結果に影響するため、事前の指示に従うことが重要です。

結果は一般的な項目であれば当日~数日後、詳しい項目は1~2週間程度かかることがあります。

その他の検査

上記以外にも、以下のような専門的な検査が行われることがあります。

遺伝子検査:角化症など、皮膚に症状が出る遺伝性疾患の診断に用いられ、結果に3~6ヶ月かかることがあります。

光線過敏検査(MED検査)::光線によって皮膚の病気が引き起こされる疑いがある場合に行われ、24時間後に判定します。

画像検査::病気や治療内容に応じて、レントゲン、超音波(エコー)検査、CT、MRI、PETなどが行われることがあります。

検査キットを使用した迅速検査::単純ヘルペスや帯状疱疹などのウイルス性疾患の診断に用いられます。

ウッド灯による診察::ブラックライトを使い、病変の範囲や色素異常などを診断します。

硝子圧法::皮膚病変をガラス板で圧迫して、色調変化を観察する簡易的な検査です。

検査を受ける前の心構えと注意点

検査は、病気の正確な診断と、患者様一人ひとりに合った適切な治療のために不可欠なステップです。

菊川内科皮膚科クリニックでは、患者様の不安に寄り添い、検査の目的、具体的な流れ、所要時間などを事前に丁寧に説明し、患者様が検査を具体的にイメージできるように努めています。

パッチテストや血液検査など、検査によっては事前の準備が必要です。

正確な結果を得るため、必ず医師や看護師の指示に従ってください。

当院で行っていない検査につきましては大学病院や連携医療機関へのご紹介となります。

検査結果は、いつ、どのように伝えられる?

検査結果が出るまでの期間は、検査の種類によって異なります。

顕微鏡検査やダーモスコピーなど、多くはその場で結果がわかります。

一方で、皮膚生検は約2週間、血液検査は数日~2週間程度、遺伝子検査は3~6ヶ月と時間がかかる場合があります 。

結果説明時には、患者様の「結果が気になります」という気持ちに共感し、医師が患者様の症状や病歴と合わせて総合的に判断し、分かりやすく丁寧にご説明します 。

結果について疑問点や不安なことがあれば、遠慮なく質問してください。

安心して受診するために

皮膚の症状は一人ひとり異なり、その診断には専門的な知識と経験が必要です。

菊川内科皮膚科クリニックでは、患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な検査と治療を提供し、健やかな生活を取り戻すサポートをいたします。

ご自身の皮膚の症状について気になることがあれば、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

専門の医師とスタッフが、皆様の不安に寄り添い、丁寧に対応いたします。

~~監修 医療法人社団 俊爽会 理事長 小林俊一~~

投稿者:

髪の毛のボリュームが気になる

髪の毛のボリュームが気になる フィナステリド (税込み価格 5,500円)

フィナステリド (税込み価格 5,500円) フィナステリド(プロペシア錠の主成分)

フィナステリド(プロペシア錠の主成分)